上一篇我們聊到了如何在工作中找到真正的滿足感。

但克里斯汀生教授接著提出了一個更尖銳的問題:就算你擁有一份完美的工作,如果你失去了最親密的關係,你的人生還算成功嗎?

我們工程師非常擅長資源分配。

我們會為了提升 100ms 的 API 反應時間,花上數天優化程式碼;我們會為了節省伺服器成本,精算每個 instance 的規格。

我們對工作專案的資源投入,可謂是「像素級」的精準。

但我們是如何分配自己最寶貴的資源——時間、精力與專注力——在家庭與朋友上的?

我們常說:「這個專案上線後,我就有時間陪家人了。」、「等我升上主管,我就輕鬆了。」

這聽起來是不是很熟悉?

就像:「等我有空,我就會回來重構這段技術債。」

結果,專案一個接一個,升遷之後是更大的責任,而那些被我們承諾「稍後處理」的關係,就像系統中被忽略的技術債,悄悄地腐蝕著我們人生的根基。

為什麼我們會做出這種看似不理性的資源分配?

克里斯汀生用「資源分配理論」解釋了這個現象。

因為,職涯的投資回報率 (ROI) 是即時且明確的。

你多花一晚加班,可能明天就解決了一個 Bug,獲得老闆的讚賞。

你努力一個季度,可能就換來了晉升與加薪。這個回饋循環短而有力,驅使我們不斷投入更多資源。

但是,家庭與人際關係的投資,回報是長期且模糊的。

你今晚花一小時陪孩子讀故事書,他不會馬上變成資優生。

你花一個下午聽伴侶傾訴,你們的關係不會立刻變得完美無瑕。

回報週期太長,我們的大腦很難將「投入」與「產出」連結起來。

於是,在每天的資源分配決策中,職涯這個「緊急又重要」的專案,總是會打敗家庭這個「重要但不緊急」的專案。

直到有一天,當你發現孩子已經長大到不再需要你,伴侶的心門已經悄然關閉時,你才驚覺,這個最重要的專案,因為長期缺乏資源投入,已經累積了毀滅性的「關係債」,甚至面臨「破產清算」的絕境。而此刻,一切為時已晚。

書中最後一個震撼我的觀念,是關於「誠信與原則」的「邊際成本」陷阱。

我們常會為自己開脫:「就這一次沒關係。」

我們以為,「偶爾犯規」的邊際成本很低。但克里斯汀生警告,這是最危險的想法。

因為當你為自己開了第一次先例,你就為第二次、第三次鋪平了道路。

你每次都要重新耗費心力去決定「這次可不可以」,你的原則防線會越來越模糊。

堅持 100% 的原則,遠比堅持 98% 的原則更容易。

當你決定「我絕不寫沒有測試的程式碼」時,你就不再需要為每個新功能猶豫。

當你決定「我每週三晚上六點後絕不加班,是家庭時間」時,你就建立了一條清晰的界線。

為人生建立一套不容妥協的「 關鍵系統 API 規格書」。

可以免於你無數次意志力的消耗,並確保你永遠走在正確的道路上。

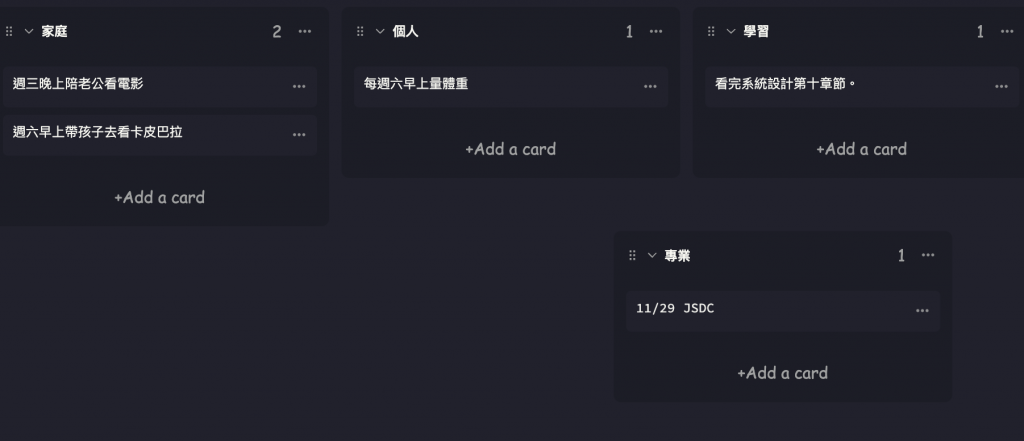

我開始用 Kanban 來管理我的人生。

我開了幾個列表:「家庭」、「個人」、「學習」、「專業」。

我像對待工作專案一樣,為「家庭」列表設定了每週的「任務卡」,例如:「週三晚上陪老公看電影」、「週六早上帶孩子去看卡皮巴拉」。

這個簡單的動作,把模糊的「陪伴」變成了具體的、需要被執行的任務。

它強迫我檢視自己的時間分配,確保最重要的「人生專案」能持續獲得資源。

我的個人看版

這本書的書名,本身就是一個最深刻的提問。

在人生的終點,我們衡量自己成功的標準,到底是什麼?

是你的職稱?

你的存款?

還是你為他人生命帶來的正面影響?

是你與摯愛親人間深厚的連結?

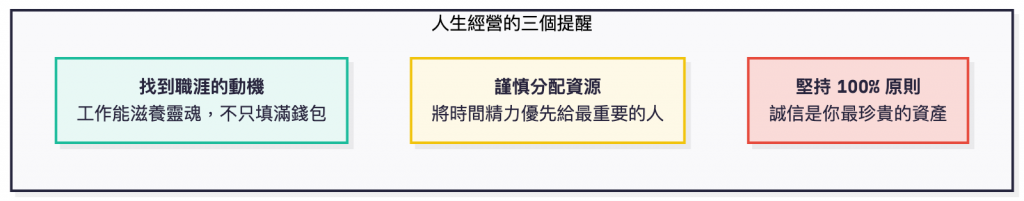

克里斯汀生教授用他最後的生命,給了我們三個寶貴的提醒:

找到職涯的動機:確保你的工作能滋養你的靈魂,而不只是填滿你的錢包。

謹慎分配你的資源:把你最寶貴的時間與精力,優先部署在那些對你最重要的人身上。

堅持 100% 的原則:不要用「就這一次」來為自己開脫,因為 integrity 是你最珍貴的資產。

那麼,你呢?

你打算如何衡量你的人生?

你,想成為一個什麼樣的人?

#你想成為什麼樣的人 #人生經營 #資源分配 #人生哲學 #吳桑泥的升級書單